HOME > 住宅コラム

「どうやって育てたの?」

2025/10/29こんにちは川内(かわち)真紀です。

私は小学校や塾での勤務経験を経て、

「子ども一人ひとりに合った学びを提供したい」

という思いから、塾やフリースクールを紹介する「まなびの窓口」を立ち上げました。

その後、不登校に関するご相談が増加したことを受け、

現在は「NPO法人ホームスクール愛媛」の運営にも携わっています。

これまで、様々なご家族の悩みと共に歩んできた私が、子育てエピソードを通して、

読者の皆さまに「何かのヒント」をお送りできたらと思い、

このブログを担当させていただくことになりました。

まずは、私の子育てについてご紹介させてください。

私には一人娘がいます。もう小学5年生になりました。

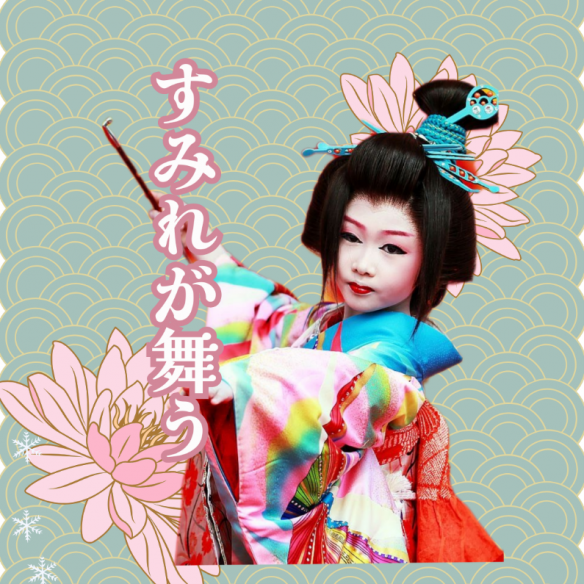

娘は「すみれが舞う」という名前で、演歌や話題の曲に合わせて自分で振付を考え、創作日本舞踊を踊っています。

ありがたいことに、様々な舞台にお招きいただき、経験を積ませていただいています。

娘が踊る姿を見て、「お母さんに踊らされているのでは?」と思われる方もいらっしゃるようです。

日本舞踊という世界へのイメージからか、親も踊っていて、それを子どもが引き継いでいると思われるのかもしれません。

ですが、私はラジオ体操すら上手に踊れないほどの舞踊音痴(!)です。

踊りを見るのは好きなのですが、全く踊れません。

もちろん、娘に「踊ってほしい」と思って始めさせたわけでもないのです。

そんな私の子どもが、どうして踊るようになったのか―――。

それは、娘が生まれた頃からの子育ての悩みが深く影響しています。

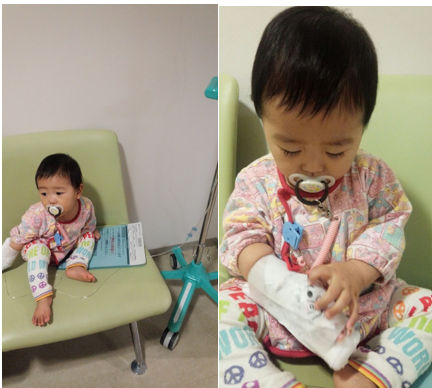

娘は胎内にいる頃から、心臓に疾患があると言われていました。

2本の血管が1本に交わり、心臓の正しい位置に繋がるべきところが、

どうやら1本に交わっておらず、どこに繋がっているかも分からないという状態でした。

もし、心臓ではなく腸など別の器官に繋がっていた場合、出産後、

へその緒を切った瞬間に自発呼吸ができず、緊急手術になると告げられたのです。

妊婦の時期は、本来、出産を楽しみに準備をするものだと思いますが、

我が家はそのような状況ではなく、不安で押しつぶされそうな日々を過ごしていました。

「もう、お医者さんの力を信じるしかない」と腹をくくる気持ちで挑んだ出産でした。

生まれた瞬間、娘の産声を聞き、私が真っ先に叫んだ言葉は

「生きてますか?」

です。

幸いなことに、2本バラバラのままだった血管が、両方とも心臓に繋がっていたようで、自発呼吸ができていました。

しかし、別の箇所に小さな穴が開いており、それは経過観察をすることになりました。

風邪などのウィルスは問題ないものの、その穴に菌がついてしまった場合は、心停止の可能性もあるとのことでした。

そこから、「丁寧すぎる」子育てが始まりました。

しかし、この状態は親子ともに成長にとって最適なのだろうか? と思い始めた頃、

経過観察していた心臓疾患も安定し、通常の生活をして大丈夫だと医師から許可が出ました。

それを機に、一時保育や幼稚園も利用するようになったのです。

いつも泣くこともなく、すんなり園に行き、迎えに行ったら笑顔で駆け寄ってくれる娘に安心しきっていました。

ところが…

なぜか園の先生からは

「おうちで、言葉を教えてあげてください。

例えば、リンゴを見せて、お母さんの口元も見せながら、これはリンゴだよと教えてあげてください」

と繰り返しアドバイスをもらっていました。

きっと発育段階に必要な子育て情報を親切に教えてくれているのだろうと思い、

毎回、熱心に耳を傾けていました。

ところが、ある日、私が園に迎えに行ったとき、娘が

「ママー」

と言っている姿を見た他の先生が、

「あれ、すみれちゃん、しゃべれるの?」

と驚いたのです。

私は

「え?どういうことですか?しゃべれますよ」

と尋ねました。

すると、娘は園では一言も話さないこと、

ひどい時には壁際で立ったまま動かないこと、

そして、こっちにおいでと呼んでもお能の舞台のように片手を前に出し、

そろりそろりとしか歩いてこないというのです。

そこから保健所や小児科を受診し、発達検査を受けました。

毎月、保健師さんが自宅を訪問してくださり、

子育て相談にのってもらうようになりました。

「場面緘黙(ばめんかんもく)かも…」

場面緘黙とは、家庭など安心できる特定の場所では話すことができるのに、

幼稚園など社会的な状況になると、話すことができなくなってしまう(声が出なくなってしまう)不安障害の一つだそうです。

私が「丁寧すぎる子育て」をしてきたせいかな…。

叱ったり大きな声を上げたりすることなく育ててきたから、園の雰囲気に馴染むことができなかったのかも…。

自分を責めて、原因探しのようなことを始めました。

娘は少し怖がりな一面があり、家でテレビをつけることができませんでした。

唯一見られたのは、NHKの子ども向け番組と、休日に観に行っていた大衆演劇のDVDだけ。

その他の番組は怖がって見れなかったのです。

家では、お人形さんを使っておうちごっこをしているか、扇子をもって踊って遊んでいました。

場面緘黙(かもしれない)娘をどう育てるか。

悩んだ私は、以下のことを試みました。

「場面によって緘黙になるのなら、家と外の垣根をなくしてやろう!」

• 毎日、家で幼稚園ごっこをしました。

幼稚園と同じように自分の荷物を棚に片付け、シール帳にシールを貼り、椅子に座ってご挨拶をしたり歌を歌ったりしました。

• お出かけしたことや家での様子を、毎日、日記にして幼稚園の先生に渡しました。

先生は、その日記を見て「昨日はイオンに行ったんだね」などと話しかけてくれました。

• 幼稚園には、早めに迎えに行き、園庭などで私も一緒に遊びました。

他の子どもたちとも、たくさん遊びました。

そして、一番大事にしたのは、「娘の好きなことを大切にしていく」ということです。

試行錯誤の結果、少しずつ変化が見られました。

運動会のかけっこで、自分の名前を呼ばれて

「はい」

と言えた娘の姿を見て、思わず泣いてしまったことは、今でも忘れることができません。

そんな娘が

「踊りを習いたい」

と言い出したので、幼稚園の放課後に開催しているダンス教室に入ることにしました。

レッスンを受けるうちに、娘は

「好きな服を着ていってもいいんだって。すみれちゃん、着物をきていく」

と言い出したのです。

さすがにダンス教室に着物は着ていけないし、私自身、浴衣の着せ方も分からなかったので、浴衣みたいなパジャマを見付けて、それを着せていくことにしました。

家では、扇子をもって、自分で振付を考えて踊るようになっていました。

そうこうしているうちに、

「このダンスも好きなんだけど、すみれちゃんがやりたい踊りとは違うんだよね。

お扇子を使って踊るのを習いにいきたい」

と言うようになりました。

どんな曲をかけても、家では扇子をもって、日本舞踊っぽい踊りを踊っていました。

当時の流行りの曲、アンパンマンの曲、そして演歌まで…。

そこで、地域の公民館で開催していた日本舞踊教室に入れてみました。

5月から翌年2月にかけて月に2回ほど開催している教室でした。

そこで、初めて浴衣の着方やお扇子の使い方を教えてもらいました。

2月の休講式の後、コロナが始まり、自宅で過ごす時間が増えたころ、

娘の踊りへの熱はどんどん上がり、いろんなYouTubeを見たり、自分で曲を選んで振付を考えて、「すみれショー」と名付けて、段ボールなどを使って舞台セットをつくり始めました。

ちょうど、その頃、東京芸術大に行かれていた舞踊家さんとも知り合うことができ、さらに良い刺激を受けて、ますます踊りが大好きな子になっていきました。

今、振り返れば…

娘が「踊りたい」と言ったから、それをサポートしただけで、もし絵を描きたいと言ったなら、絵を描くことを応援していただろうと思います。

「こんな風に育ってほしい」などと思ったわけではなく、ただただ必死で子育てをしてきたように思います。

ただただ、生きていてほしかったし、笑顔でいてほしかったのです。

小学校にあがり、いまでは小学5年生。

テストを持って帰ったり、宿題などやるべきこともあったりする生活の中、

ふと大事なことを見失いそうになるときがあります。

人生の豊かさとは、なんなのかな…と先日、娘と話をしました。

8才からは、娘が詩を書き、メロディーをつけオリジナルソングも作っています。

今、舞台活動をさせていただき、応援してくださる方もいて、大好きな踊りを続けていられることに感謝しつつ…。

「有名になってね」と期待してくださる声もいただきつつ…。

でも、いつも思うのが、親としては、

「娘の世界観を大事にしていきたい」

ということです。

好きなことを好きでいられたらいいな、と。

それが舞踊だろうが、歌だろうが、はたまた違う世界だろうが。

人からの評価でもなく、ただただ、自分の人生を歩んでくれてたらと願っています。

せっかく生まれてこれたのだから。

________________________________________

川内真紀(かわちまき)

*「まなびの窓口」代表…塾やフリースクールなど学びの場を紹介

*「NPO法人ホームスクール愛媛」理事長…不登校支援。家庭訪問などを通じで子どもの‘好き‘を応援し伸ばす。

*その他 「一般社団法人愛媛県ひきこもり・不登校支援及び就労支援協議会」顧問、

「愛媛学習塾連盟」私立高校担当

「愛媛県フリースクール等連絡協議会」監事

「湯の山みらいクラブ(子育て団体)」会長

「日本ガーディアンエンジェルス松山支部」育成担当